Teisnach. „Es läuft eigentlich alles ziemlich planmäßig“, antwortet Rita Röhrl auf die Frage, was gerade in ihrer Gemeinde Berichtenswertes vonstatten geht. Keine besonderen Vorkommnisse. Soweit alles im Lot. Irgendwie auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wie lange die „rote Rita“ mittlerweile fest im Rathaussessel sitzt. Mehr als 25 Jahre ist die 62-Jährige mittlerweile nun schon in Amt und Würden – solange wie sonst keiner ihrer Bürgermeisterkollegen – männlich wie weiblich – in ganz Bayern. Gewohnt souverän und sprachgewandt manövriert sie sich somit auch durch den Fragenkatalog des Onlinemagazins da Hog’n – was nicht heißt, dass die Antworten standardisiert oder gar langweilig ausgefallen sind. Die Hauptthemen: die momentane Flüchtlingssituation in Teisnach, der bevorstehende Bahn-Probebetrieb, ihre Rolle als Landrat Michael Adams „Ziehmutter“ – und die Frage, was nach der Ära Röhrl kommen mag…

![Rita Röhrl (10)]()

Seit 25 Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde Teisnach – und somit dienstälteste Rathaus-Chefin Bayerns. Ein wahrer Profi der Kommunalpolitik: Rita Röhrl, 62, SPD.

Im Landkreis Freyung-Grafenau gibt es nur eine Bürgermeisterin: Margot Fenzl in der Gemeinde Haidmühle. Warum sitzen im Landkreis Regen überproportional viele Frauen im Bürgermeistersessel?

Das weiß ich nicht so genau. Es ist jedoch bayernweit auffällig, dass es im Landkreis Regen eine massive Häufung von Bürgermeisterinnen gibt. Ich habe 1990 das erste Mal kandidiert – und bin aktuell die dienstälteste Bürgermeisterin in Bayern. Möglicherweise war das damals so eine Art Auslöser für einen Domino-Effekt bei vielen Wählern im Landkreis Regen – und der Grund, warum dann mehr und mehr Bürgermeisterinnen nachgekommen sind.

„Irgendwann ist einmal Schluss – bei mir ist das in vier Jahren“

Denken Sie, wie vielerorts proklamiert, dass eine weibliche Note dem eher männerdominierten Politik-Geschäft gut tut?

Ich tendiere nicht zu der These: Frauen machen alles besser – Männer machen’s schlechter. Ich kenne genau so viele weibliche Deppen wie männliche. Das hängt meiner Meinung nach immer von der Einstellung der Person ab, die das Amt bekleidet – und nicht vom Geschlecht. Vielleicht haben Frauen manchmal etwas mehr Fingerspitzengefühl, vielleicht sind Männer manchmal etwas entscheidungsfreudiger. Aber auch da bin ich mir nicht so ganz sicher… (lacht). Ich halte von der Frage, wie man erreichen kann, dass mehr Frauen kandidieren, gar nichts, denn: Frauen, die bestimmte Vorstellungen haben, machen’s ohnehin – und überreden kann man niemanden.

Dann sind Sie auch nicht der große Fürsprecher einer Frauen-Quote?

![Rita Röhrl (4)]()

„Ich bin der Meinung, dass derjenige gewählt werden sollte, der durch seine Arbeit auffällt – und nicht weil er zufällig ein Geschlecht hat, das jetzt quotentechnisch gerade passt.“

Davon halte ich nichts. Ich persönlich bin der Meinung, dass derjenige gewählt werden sollte, der durch seine Arbeit auffällt – und nicht weil er zufällig ein Geschlecht hat, das jetzt quotentechnisch gerade passt. Ich habe mich Zeit meines Lebens nicht mit einer Quote anfreunden können – und kann dies bis heute nicht.

Was treibt Sie an, mehr als 25 Jahre das Amt des Bürgermeisters zu bekleiden?

Da muss man einen gewissen Hang zum Schmerz haben… (lacht)… Masochismus darf einem da auch nicht ganz fremd sein… Nein, im Ernst: Wenn ich sehe, es läuft erfolgreich und ich kann Dinge so umsetzen, wie ich es mir vorstelle, ist das freilich Ansporn genug für mich. Nichtsdestotrotz ist irgendwann einmal Schluss – und bei mir ist das in vier Jahren.

Glauben Sie, dass Ihre Wähler enttäuscht sein werden, wenn Sie nicht mehr antreten?

Ich habe frühzeitig bekannt gegeben, dass ich nicht mehr kandidieren werde. Und natürlich kommen immer wieder mal Leute auf mich zu, die sagen: ‚Das kannst Du uns nicht antun.‘ Doch: Es wird einen Nachfolger geben, der vielleicht manches gleich, aber sicherlich sehr viel anders machen wird. Und das ist ja nicht schlecht so.

„Ich habe ihn immer unterstützt, ihn unter meine Fittiche genommen“

Wollen Sie sich dann ganz aus der Politik zurückziehen?

Ich habe meinen Plan. Wenn die Partei mich braucht, helfe ich natürlich gerne 2020 im Kreistag aus. Für den Gemeinderat zu kandidieren kommt für mich jedoch überhaupt nicht in Frage – ich setze mich sicherlich nicht in ein Gremium, in dem ich so viele Jahre vorne mitbestimmt habe… das geht nicht... (lacht)

Gibt es einen Wunschkandidaten? Und falls ja: Wer ist es?

Selbstverständlich gibt es den – aber ich sag’s nicht (lacht)...

Versucht man sich seinen Nachfolger irgendwie „ranzuziehen“, nach den eigenen Vorstellungen fürs Amt einzustimmen?

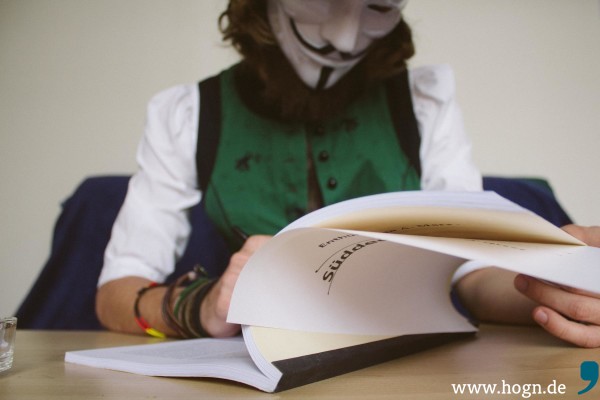

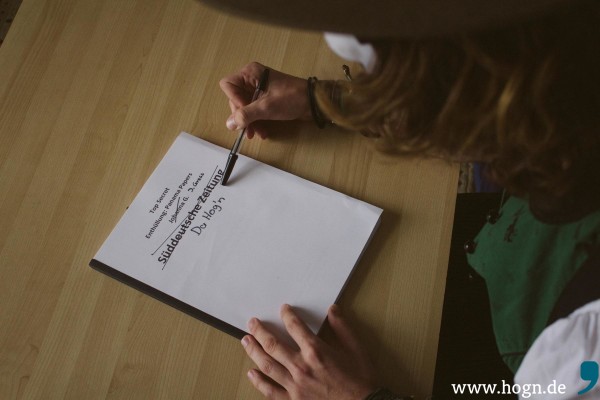

![Interview_Adam_Gruber (32)]()

Über Landrat Michael Adam: „Ich habe ihn gezielt gefördert, weil ich ihn für ein politisches Talent halte.“

Ich versuche es. Und ich sehe in meinem engeren politischen Umfeld durchaus einen Kandidaten, dem ich zutraue, dass er eine Gemeinde in der Größenordnung von Teisnach managen kann. Er wird sicherlich noch viel lernen müssen, weil er noch ganz neu in der Kommunalpolitik ist. Aber er ist sehr lernfähig – und wenn er meinen Rat haben möchte in nächster Zeit, dann bekommt er ihn gerne. Und wenn nicht, soll er seinen eigenen Weg finden. Es wird jedenfalls ein relativ junger Mensch sein – und von den jüngeren Menschen gibt es momentan ja nur drei im Gemeinderat…

Apropos „Ranziehen“: Sie werden ja immer wieder mal als die „Ziehmutter“ von Landrat Michael Adam betitelt. Stört Sie das?

Ich weiß nicht, wer diesen Begriff geprägt hat… aber natürlich, ich war schon lange in der Politik aktiv und stand schon lange Zeit im Unterbezirk an vorderster Stelle, als Michael Adam aufgetaucht ist. Ich habe ihn immer unterstützt, das ist richtig. Habe ihn auch unter meine Fittiche genommen – wahrscheinlich ist deshalb der Begriff ‚Ziehmutter‘ entstanden. Ich habe ihn gezielt gefördert, das gebe ich zu, weil ich ihn für ein politisches Talent halte. Und es hat sich ja auch mittlerweile bewiesen, dass ich nicht ganz unrecht hatte mit meiner Einschätzung. Ziehmutter. Hm. Zieh-Oma würde das Ganze inzwischen wohl besser umschreiben (lacht)…

„Es wird Ärger geben – wie von mir bereits prophezeit“

„Probebetrieb Viechtach-Gotteszell: Eine gewisse demokratische Streitkultur bewahren!“ titelte da Hog’n vor genau einem Jahr. Was hat sich seitdem verändert in dieser Angelegenheit? Haben die Streitigkeiten nachgelassen?

Für mich persönlich gab’s überhaupt keinen Streit. Es war, sagen wir mal, eine Diskussion mit einer etwas merkwürdigen Diskussionskultur (lacht). Über das Thema wurde lange und ausführlich diskutiert, danach fiel eine Entscheidung – somit ist die Sache für mich beendet. Jetzt wird man schauen müssen, wie man’s am besten auf die Reihe bringt. Vor ein paar Tagen war die Bahn bei mir wegen der Sicherungsmöglichkeiten bei den Bahnübergängen – da werde ich nun versuchen das Beste für meine Gemeinde rauszuholen, was die Sicherheit anbelangt. Im September wird der Probetrieb starten, bis dahin muss alles passen. Ein knackiger Zeitplan.

![screenshot viechtach gotteszell]() Wie ist Ihre Prognose?

Wie ist Ihre Prognose?

Es wird Ärger geben – und zwar den von mir bereits prophezeiten Ärger mit der Schülerbeförderung. Es ist so gekommen, dass die Schüler, die jetzt um 7.30 Uhr in Teisnach wegfahren und pünktlich um 7.50 Uhr in Viechtach am Schluzentrum sind, künftig zu Fuß bis zu drei Kilometer gehen müssen, damit sie um 7 Uhr den Zug in Teisnach erreichen und dann ebenfalls um kurz vor 8 Uhr im Schulzentrum sind. Das nehmen die Eltern natürlich nicht so klaglos hin.

Eine Eltern-Initiative hat mir gegenüber bereits angekündigt, dass sie ihre Kinder nach wie vor mit dem Bus zur Schule bringen möchten. Sie bezahlen die Buskarten selbst – und werden dann bei der Gemeinde um einen Zuschuss fragen. Das wird man sich anschauen müssen.

„Es hat einen kleinen Teil gegeben, der sehr ängstlich reagiert hat“

Thema Flüchtlinge: Wie ist die momentane Situation in der Gemeinde Teisnach?

Wir haben derzeit 125 Flüchtlinge hier. Und wenn wir eine Unterkunft weiter modifiziert haben, werden es 150 Flüchtlinge in der Gemeinde sein. Das ist relativ viel. Es wird zwar immer gesagt, Teisnach sei so groß – und zehn Prozent von der Bevölkerungszahl seien verkraftbar. Aber Fakt ist eben: Das Gemeindegebiet erstreckt sich über 25 Quadratkilometer, wobei der Hauptort Teisnach 1.600 Einwohner zählt – davon sind 150 Flüchtlinge, von denen man fünf Kilometer weiter in Kaikenried schon nichts mehr mitbekommt. Die sind ja schon gar nicht mehr betroffen. Deshalb sage ich: 150 Asylbewerber im Hauptort Teisnach selbst ist schon knackig. Probleme gibt es dennoch bisher keine.

Das heißt also, dass die Bevölkerung die Asylbewerber inzwischen akzeptiert hat?

Ein sehr großer Teil ist den Flüchtlingen freundlich entgegengetreten. Es hat einen kleinen Teil gegeben, der sehr ängstlich reagiert hat – bis hin zur Hysterie, auch das muss man leider sagen. Aber das hat sich dann innerhalb kurzer Zeit wieder gelegt. Man hat allmählich mitbekommen: Die tun einem ja eigentlich nichts. Und wenn mal eine Beschwerde kommt, dass ein Asylbewerber draußen auf der Straße zu laut telefoniert…

…ist das tatsächlich schon passiert?

![Teisnach (5)]()

„150 Asylbewerber im Hauptort Teisnach selbst ist schon knackig. Probleme gibt es dennoch bisher keine.“

Ja, aber so etwas kann kein Fall fürs Ordnungsamt sein. Bei aller Güte… oder so Kleinigkeiten, dass sie privates Gelände betreten… doch das hat sich alles mit der Zeit regeln lassen, weil ich dann immer wieder Kontakt zu den Asylbewerbern gesucht und ihnen gesagt habe, auf was sie achten müssen. Es gilt zu verstehen, dass gewisse Dinge in Deutschland anders laufen als in Syrien. Aber wie gesagt: Es hat sich mittlerweile gut eingespielt.

Was glauben Sie, woher diese vielen Ängste und Vorurteile seitens der heimischen Bevölkerung kommen?

Das sind Fremdängste. Ich habe vor Kurzem einen Bericht gesehen, in dem gesagt wurde, dass es im Stammhirn des Menschen eine Region gibt, die für das Auslösen der Angst gegenüber allem Fremden verantwortlich ist – unabhängig von jeglicher Bildungsschicht. Das ist auch meine Beobachtung: Es gibt ganz ‚einfache‘ Leute, die sehr aufgeschlossen reagieren. Und es gibt sehr gebildete Leute, bei denen man davon ausgehen könnte, dass sie dem Verstand nach nie und nimmer so reagieren würden – dann jedoch völlig absurde Reaktionen zeigen.

Wenn mir jemand sagt, die Asylbewerber würden unsere Kultur verändern, dann frage ich mich, auf welcher absurden Basis wir hier diskutieren. Zehn Prozent der Teisnacher Kern-Einwohnerschaft sind Asylbewerber. Und wenn es zehn Prozent schaffen, dass ich nächstes Jahr um diese Zeit mit einer Burka bekleidet die Straße mit demütig-gesenktem Blick entlanglaufe, dann frag ich mich, wer dann versagt hat. Doch wohl die anderen 90 Prozent… Wir sind immer noch eine große Mehrheit. Und bezogen auf Deutschland ist der prozentuale Anteil der Flüchtlinge noch geringer.

„Aber die waren ganz schön verschreckt, regelrecht traumatisiert“

Wie schätzen Sie die Vorgänge in der Kölner Silvesternacht ein?

Das waren brutale Sachen, die da abgelaufen sind. Und offen gesagt bin ich schon sehr froh, dass man nun plant, Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Herkunftsländern zu deklarieren. Es stimmt einfach nicht, dass Araber pauschal eher frauenfeindlich orientiert sind. Die Marokkaner haben ein anderes Frauenbild als die Syrer, das ist Fakt – und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen.

In Syrien hatte ich keine Probleme damit, als westliche Frau alleine durch Aleppo oder Damaskus zu gehen. Da bist Du nicht angemacht, geschweige denn angefasst worden. Wohingegen ich nie wieder nach Marokko gefahren bin, weil dort die Situation eine andere ist. Das Gegenteil von Syrien. Es ist dort eine andere Kultur, die ich für schwierig erachte.

Alle über einen Kamm zu scheren, die anders aussehen als man selbst, ist freilich falsch. Bei uns in Teisnach sind ja überwiegend junge Männer in den Gemeinschaftsunterkünften des Landratsamts untergebracht. Ich habe noch keinen erlebt, der unfreundlich oder negativ aufgefallen wäre. Im Gegenteil: Sie sind unwahrscheinlich hilfsbereit, grüßen freundlich mit einem netten ‚Servus!‘ – das erste Wort, was sie hier gelernt haben.

Wo genau sind die Asylbewerber untergebracht?

![gasthaus fischl teisnach]()

„Die ersten 20 sind im September im ehemaligen Gasthaus Fischl eingezogen. Dort sind es mittlerweile 60.“

Die ersten 20 sind im September im ehemaligen Gasthaus Fischl eingezogen. Dort sind es mittlerweile 60. Dann kamen kurz vor Weihnachten 20 ins ehemalige Altenheim gegenüber dem Rathaus. Dort sind es mittlerweile 65. Es hat seine Zeit gedauert, bis ich überhaupt mitbekommen hatte, dass sie bereits im ehemaligen Altenheim wohnen. Ich habe sie einfach nicht zu Gesicht bekommen. Sie waren in ihrem Haus und haben es nicht verlassen – bis ich dann gesagt habe, dass sie jetzt mal raus müssen, zum Deutschunterricht. Dann haben wir sie auch mal zur Weihnachtsfeier am Technologiecampus eingeladen, zu der sie auch alle gekommen sind. Aber die waren ganz schön verschreckt, regelrecht traumatisiert.

Mancherorts besteht die Gefahr der Ghettoisierung, also dem Umstand, dass die Flüchtlinge unter sich bleiben und nur kaum oder gar nicht in Kontakt mit der heimischen Bevölkerung treten. Wie sehen Sie das für Teisnach?

Unabhängig von staatlich zugeordneten Zuständigkeiten ist eine jede Kommune gut beraten, dass sie sich darum kümmert, einen ehrenamtlichen Helferkreis zu organisieren, Deutschkurse abzuhalten usw. Die Ehrenamtlichen leisten gute Arbeit – und dennoch kann man die Gefahr der Isolierung nicht verhindern.

Wir haben jetzt an die 30 Menschen, die ihre Anerkennung zugesprochen bekommen haben. Eigentlich ist der Flüchtling, der sich nun entscheidet, hier zu bleiben, wahrscheinlich in den kleineren Gemeinden wie Teisnach leichter zu integrieren als in einer Großstadt, wo er im Pulk der Menschen untergeht. Da kümmert sich dann niemand mehr. Wohingegen er bei uns irgendwann zum Nachbarn wird, der eben zufällig Jussuf heißt.

„Kann nicht mehr Menschen aufnehmen, sie organisieren, managen“

Das Teisnacher Volksfest findet ja in diesem Jahr sicherlich wieder statt. Glauben Sie, dass auch die Asylbewerber dort vertreten sein werden?

Sie waren beim letzten Teisnacher Marktfest mit dabei im September. Auch beim Weihnachtsmarkt im Dezember. Und sie werden sicherlich auch beim Volksfest mit dabei sein. Wo ich ein Probleme sehe, ist der nächtlich steigende Alkoholpegel der heimischen Bevölkerung – und da muss man aufpassen, dass es da nicht zu Auseinandersetzungen kommt.

Ganz offen gefragt: Verträgt Teisnach noch mehr Asylbewerber?

![Rita Röhrl (14)]()

„Man kann das nicht mehr bewerkstelligen, wenn’s zu viele werden. Wir sind jetzt schon am Limit.“

Nein. Ich kann nicht mehr Menschen aufnehmen, sie organisieren, managen. Sie kommen mit jedem Problem zu uns ins Rathaus. Natürlich bemühen wir uns darum, soweit es geht den Leuten weiterzuhelfen. Nur: Man kann das nicht mehr bewerkstelligen, wenn’s zu viele werden. Wir sind jetzt schon am Limit.

Es fehlt der Plan B. Die große humanitären Geste Merkels, die Flüchtlinge aus Ungarn bei uns aufzunehmen, war sicher richtig. Und die Bundeskanzlerin hat sehr viel Bewunderung meinerseits dafür geerntet. Aber es hätte dann eben sofort mit aller Kraft an der Frage gearbeitet werden müssen, wie es nun weitergeht.

Momentan hangelt man sich von Problem zu Problem. Jetzt sind die Flüchtlinge anerkannt, dann müssen sie raus aus der Gemeinschaftsunterkunft, dann brauchen sie eine Wohnung. Wenn sie jedoch keine finden, bin ich als Gemeinde für die weitere Unterbringung zuständig. Die Frage ist, wie viel von den 150 Menschen in Teisnach letztlich bleiben wollen. Wie viele brauchen tatsächlich eine Wohnung? Kein Mensch kümmert sich um die Organisation von alldem.

Wie viele Anerkannte gibt es in Teisnach? Und wie viele wollen hier bleiben?

Wir haben zirka 30 Anerkannte – von drei weiß ich, dass sie hierbleiben. Einer davon, ein gelernter Programmierer, fängt demnächst ein Praktikum bei einem heimischen Betrieb an. Der andere hat vor Kurzem die Aufnahme an der Technischen Hochschule in Deggendorf geschafft, was mich sehr freut für ihn. Er möchte seinen Master-Abschluss machen und hat sich ganz bewusst dafür entschieden, in Teisnach zu bleiben. Es gefällt ihm hier – und er lebt derzeit in einer Wohnung, die der Gemeinde gehört.

„Das ist nicht nur in Teisnach ein Problem, sondern bundesweit“

Ist der private Wohnraum knapp in Teisnach?

Die Gemeinde verfügt noch über weitere Räume, die an die Anerkannten vermietet werden können. Ein Privatmann lässt zudem ein Wohnhaus bauen, in dem dann auch anerkannte Flüchtlinge unterkommen werden.

Generell dürfte es nicht gerade einfach sein, anerkannte Flüchtlinge bei privaten Vermietern unterzubringen, oder?

![Flüchtlinge]()

„Auf Seiten mancher Vermieter gibt es Vorbehalte. Die kommen jedoch auch von den Mietern, die bereits in einem Haus wohnen.“

Auf Seiten mancher Vermieter gibt es Vorbehalte. Die kommen jedoch auch von den Mietern, die bereits in einem Haus wohnen. Ich weiß nicht, ob die Vorbehalte heute größer sind als früher. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleines Mädchen war und bei uns im Haus Flüchtlinge aus dem Sudetenland untergekommen sind. Das waren für uns ‚Böhmen‘, solange ich denken kann. Die Integration dauert und zieht sich über mehrere Generationen hinweg. Integration braucht Zeit. Außerdem bin ich der Meinung, dass, wenn Russland und Amerika sich einig werden und Syrien befrieden, 95 Prozent der Syrer wieder in ihre Heimat zurückkehren werden.

Angenommen, es werden demnächst wiederum 30 Asylbewerber anerkannt – und 20 davon sagen, sie möchten dauerhaft in Teisnach bleiben. Was machen Sie?

Dann habe ich ein Problem. Ich habe dem Landkreis schon mitgeteilt, dass ich sie dann weiterhin in der Gemeinschaftsunterkunft unterbringen werde. Die Leute benötigen ja ein Dach über dem Kopf. Wohnraum ist ein großes Thema. Das ist jedoch nicht nur in Teisnach ein Problem, sondern bundesweit.

![Asylunterkunft]()

„Wohnraum ist ein großes Thema.“

Abschließende Frage: Denken Sie, dass die hiesige Bevölkerung eine gewisse Vorstellung hat von dem, wie Flüchtlinge auszusehen haben. Dass quasi von ihnen „erwartet“ wird, dass sie mit zerrissenen Kleidern, völlig traumatisiert und den ganzen Tag mit leidvollem Gesichtsausdruck rumrennen.

Ganz am Anfang habe ich gesagt zu unseren Leuten: Ihr werdet nie einen Syrer, der etwas auf sich hält, erleben, der nicht perfekt gekleidet, rasiert und frisiert außer Haus geht. Die sind so, das ist ihre Kultur. Und wenn der Syrer nur ein einziges, schönes Hemd besitzt, dann wird er es hüten wie seinen Augapfel.

„Wir brauchen ein Zeichen der Schwäche beim Gegenüber“

Brauchen die Menschen äußere Zeichen, dass sie Mitleid mit Flüchtlingen entwickeln können? Was denken Sie?

Der Mensch braucht das ertrunkene Kind im Mittelmeer. Dann kann er Mitleid entwickeln. Mit einem 25-jährigen Syrer mit gepflegtem Auftreten tut er sich schwer, Mitleid zu haben. Das ist, so denke ich, eine ganz menschliche Eigenschaft. Wir brauchen ein Zeichen der Schwäche beim Gegenüber. Solange wir den Eindruck haben, dass sich jemand eh selbst helfen kann – und diesen Eindruck vermitteln nun mal viele Flüchtlinge rein oberflächlich betrachtet -, sinkt die Bereitschaft zur Unterstützung.

![Rita Röhrl (7)]()

„Manchmal ist es wirklich nur das Kennenlernen, um Vorurteile und Ängste abzubauen.“

Diejenigen Einheimischen, die Kontakt suchen, sind tatsächlich alle angenehm beeindruckt. Da haben sich so einige aufgerafft, die vorher etwas skeptisch waren, und jetzt regelrecht begeistert sind von der Freundlichkeit der Leute. Ich habe noch keinen erlebt, der nach dem direkten Kontakt mit den Asylbewerbern gesagt hat: ‚Die sind aber nicht besonders nett‘.

Wie kann man Situation – auch von Gemeindeseite her – kreieren, damit Einheimische und Flüchtlinge zusammenkommen?

Wir haben einen Tag der offenen Tür veranstaltet, bei dem erfreulicherweise sehr viele Leute die Unterkünfte besucht haben. Das möchten wir nochmals wiederholen. Im Sommer könnte ich mir ein Grillfest vorstellen, bei dem Flüchtlinge und Einheimische gemeinsam feiern. Feststeht: Man kann nichts erzwingen. Ich kann nur schauen, dass man bei möglichst zwanglosen Gelegenheiten zusammenkommt. Manchmal ist es wirklich nur das Kennenlernen, um Vorurteile und Ängste abzubauen. Diese Hürde gilt es zu nehmen. Was ich kenne, kann ich nicht mehr fürchten.

Vielen Dank für das Gespräch – und weiterhin alles Gute für die Zukunft.

Interview: Stephan Hörhammer und Helmut Weigerstorfer